Mitsue-Links 2.0と我々が呼んでいるミツエーリンクスの組織文化を変革する取り組みに関する話題と、アジャイルやManagement3.0に関するナレッジを紹介するBlogです。

ニコニコカレンダーを活用しよう!

スタッフの満足度と共に、職場での幸福度は、より多くの組織が注目している指標の1つです。政府、コンサルタントや経済学研究チームも注目しています。職場での幸福度は、ポジティブな雰囲気作り、活発なコミュニケーション、創造性や生産性、スタッフの定着率などを向上させるためにとても重要となります。しかし、どのように幸福度を測定し、高めていけばよいのでしょうか。

1つの答えとして、ニコニコカレンダーを活用する方法があります。ニコニコカレンダーとは、チームメンバーの気分を業務終了後に記録するもので、カラーコードシールもしくは顔を描くのが一般的です。

顔を描くチームのカンバンです

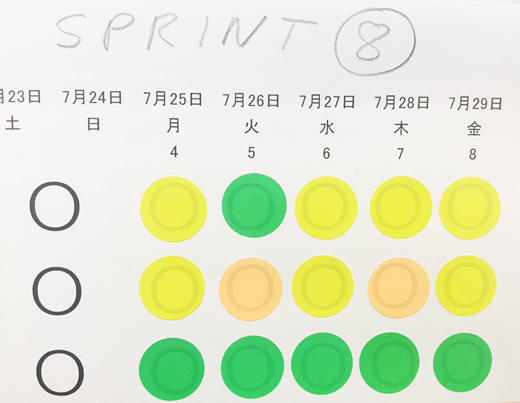

顔を描くチームのカンバンです私たちは、主にカラーコードシールを使用しています。生産性が高く、障害もないスーパーな日は緑、大きな問題はなくほぼ順調な日は黄色、問題があり、あまり良くない日はオレンジ、さらにひどい日はピンク(かわいい色ですが赤色のシールがないので...)をカレンダーに貼ります。

ABTのカンバンです

ABTのカンバンです自分の気分を貼ったあと、その気分である理由を書き加えることもできます。良い日が多くあれば、チームのモチベーションアップにつながります。感情を共有することで、負の感情を持つスタッフも肩の荷を下ろしやすく、一人で抱え込んで苦しむことがないように、チームメンバーがアドバイスしたり、サポートしたりもできます。振り返りミーティングなどでニコニコカレンダーを見ながら、ネガティブなポイントを確認し、改善方法を話し合うとさらによいでしょう。

2005年にニコニコカレンダーを考案した坂田晶紀さんの記事はこちらです。

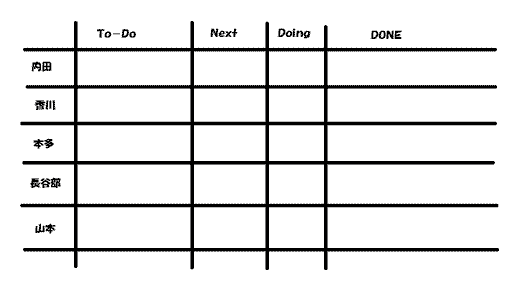

個人別に分かれたタスクボード

かんばん手法はチームのプロセスが見える化でき、コミュニケーションも増やすことができる、とてもいい方法です。その透明性によって、プロセスの検査ができるので改善にも役立ちます。それがかんばんの特長です。かんばんボードの形はチームによって様々で、細かいプロセスを書いたものから、ざっくりしたボードもあります。しかし、かんばんの良くない使い方もあります。それは、個人別のスイムレーンを使ったかんばん、つまり個人別に分かれたかんばんです。

この図を見ると、チーム・メンバーはそれぞれ自分のタスクを持っています。

Tim Ottingerというアジャイル専門家は「もし、あなたのアジャイル・チームが個人別のタスクを持ったら、アジャイルでもないしチームでもありません。」と言っています。

けれども、チームワークはアジャイルに不可欠ですが、これでは自分のワークだけに集中してしまい、互いを助け合うチームワークが機能しない危険性があります。さらに、チームでタスクを行わないのでナレッジ・シェアリングが難しく、一人二業も進めにくくなってしまいます。そして、もしチーム・メンバーがいなくなると、他のメンバーが引き継ぎできず、タスクが進まない危険性もあります。また、そのレーンで分けたボードはチームメンバーの個人別なボードのようになり、タスク量はチームメンバーによって違うことが多く、多忙な人とそうでない人がいる危険性が多くなります。つまりムラができていしまいます。ムラは「ムダ」になり、余分に生産する、余計な動作を含んでいる、といった除くべき余剰になります(ムダ・ムラ・ムリ)。

つまり、個人別に分かれたタスクボードはチームワークを阻害し、一人二業にとって良くないですし、タスク量に関してムラが多くなり、孤独な仕事になってしまう恐れがあります。

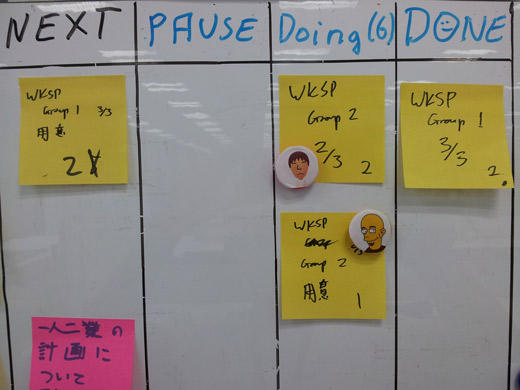

けれども、スイムレーンを使ったかんばんでないと、誰がどのタスクを今やっているか、わからなくなってしまいます。そこで、現在のタスク確認するのには、下の写真のようなアバターがよいツールになります。

夏の間遊んでいたビーチボールをどうする?

先日、Jonathan Rasmusson のアジャイルサムライを読んだときに、私は面白い引用を見つけました。

冗談を言い合ったりすることは、ただの寄せ集め部隊をしっかりとまとまった高いパフォーマンスを発揮できるチームにしていく過程で大きな効果を発揮する。最初が肝心だ。みんなが集まれるように頑張ってみよう

素晴らしい言葉ですが、どのように始めたらよいのでしょうか。きっかけ作りにはたくさんのアイディアがありますが、今回私が紹介したいのは、ビーチボールゲームです。 ビーチボールゲームから互いの共通点を見つけ、人間関係の基礎を築きます。 以下、ゲームについて説明します。

ゲームの準備

会議の司会者が大きい軽量ボール(ビーチボールなど) を用意します。司会者が3~5個の質問を付箋に書き、ボールに付けます。質問が見えないように付箋が折られていることを確認します。質問はランダムに、もしくはテーマを決めて作成します。質問の例文は、「次の休みにどこに行ってもよいなら、どこに行きたいか」、「自分を3つの言葉で表すと」などです。チームメンバーの答えに興味がありますね。

これらの質問で生まれる会話は世間話ですが、話題のきっかけ作りとしては素晴らしいですし、チームメンバーについて何か新しいことが発見できます。とにかく「ローマは一日にして成らず」です。

夏の間遊んでいたビーチボールの秋の新生活

夏の間遊んでいたビーチボールの秋の新生活ゲームの手順

- ミーティングの始めに全参加者に質問(チームメンバーについて知りたい事)をボールに貼るように依頼する(ボールにはあらかじめ、司会者からの質問が貼ってあります)。

- 参加者は質問を付箋に書き ボールに貼る。

- 円になり、ゲームを始める。自分の反対側の人にボールを投げる。

- 受け取った人はボールに貼ってある質問を選び、声に出して読み、質問に答える。メンバーはその答えに関する質問をしても良い。

- その後、回答者は他の人にボールを投げる。

- これを繰り返し、グループ全員が質問に答えるまで繰り返す。

このゲームに参加することで、短期的にはチームメンバー間で議論すべき重要なトピックについて積極的に議論しやすくなるでしょう。長期的にはチームのコミュニケーション・スキルが高まり、効率と生産性が向上します。

一人二業(パート1)

最近、ミツエーリンクスのオフィスにカラフルボードが普及し、ほとんどの部門で使っています。

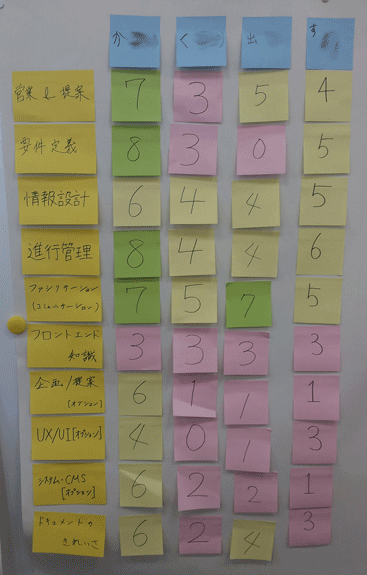

スキル・ボードの例

スキル・ボードの例これはスキル・ボードというツールで、一人二業のためです。

一人二業って何でしょうか?

一人二業によって、各チームメンバーは自分の専門のタスクを実施するだけではなく、他のチームメンバーのタスクも引き受けることができます。

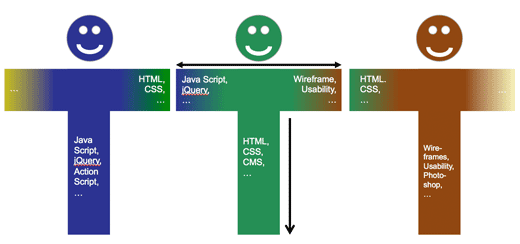

このような従業員の能力は深い専門的知識を持っているばかりではなく、専門以外の隣接する知識も持っていて、T字のようなスキル・プロファイルになりますので、欧米で「T-Shape」と言われます。

T字チームのスキルプロファイル

T字チームのスキルプロファイル一人二業を使っているチームは職能横断型チームやクロスファンクショナル(cross-functional)チームと呼ばれます。アジャイルサムライという本でJonathan Rasmusson氏は「職能横断型チームとは、顧客の希望に最初から最後まで応えられる開発チームのことだ」と書きました。

また、「改めて述べるまでもないかもしれないが、職能横断型チームの真骨頂は物事をこなしていくスピードにある。職能横断型チームには他部門との折衝のような余計な手続きが必要ない。だから初日から成果をあげることに集中できる。誰にも邪魔されることがないのだ」と説明しています。

そういうわけで、チームメンバーはプロジェクトに誇りと愛着をもつことができます。

一人二業をどう作るか、パート2のブログで紹介させていただきたいと思います。

コミュニケーション・ワークショップを開催しました

2016年7月15日にアジャイルコンサルタントの永瀬美穂さんを招き、ワークショップを開催しました。テーマはコミュニケーション。私たちの仕事や生活の大半の部分は、周囲とのコミュニケーション抜きでは成り立たないわけですが、自分と周りとで認識が違っていて、全然自分が思っていたことと違う結果になってしまったという経験は誰にでもあるのではないでしょうか。今回のワークショップは、こういったコミュニケーションのボトルネックを発見し、仕事の効率化を高める方法を探るというテーマで行われました。

ワークショップでは、BARNGA(バーンガ)というゲームを行いました。自分の常識と相手の常識が違うときに、どのような気持ちになるか、どのような混乱が生じるか、どのように振る舞うかといったことを、トランプのシミュレーションゲームを通じて疑似体験していくゲームです。

ゲームを通じて、常識が自分と違う相手と対峙したときには、イライラ、困惑、あきらめ、怒りなど、いろいろな感情が生じることがわかります。そのときに感情的になってしまうと良いコミュニケーションはできません。感情と事実を切り分けて考え、なぜ自分のこのような感情になっているのか事実に目を向けることが大切だということや、相手の人格が悪いと思うのではなく、そのシチュエーションや前提条件が悪いという考え方をすると建設的にコミュニケーションをしていけるということを学びました。

自分のことを振り返っても、確かに感情的になってしまうとコミュニケーションはうまくいかなかったなと思います。今後は今回学んだことを活かし、建設的なコミュニケーションを意図的に図っていこうと思いました。