企業サイトの発信力を高める「ヘッドレスCMS」入門(2025年9月9日開催)

2025年9月9日、「企業サイトの発信力を高める「ヘッドレスCMS」入門」をオンラインで開催しました。

企業のWeb担当者が抱える「CMSの保守・運用コストが高い」「更新作業が煩雑」といった課題に対し、今注目されているのが"ヘッドレスCMS"という新しい選択肢です。本セミナーでは、CMSのリプレースや新規導入を検討している方に向けて、従来型CMSとの違いや、ヘッドレスCMSがもたらす柔軟性・効率性について、実例を交えながら解説しました。

榛葉と加藤の講演の様子

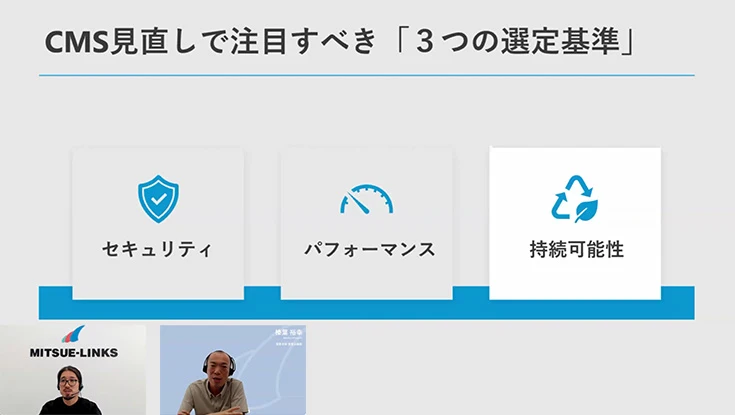

まず、CMS選定時に押さえておきたいポイントについて紹介。特にセキュリティは、導入時には優先順位が低く見られがちですが、脆弱性を突かれた際のリスクや復旧にかかるコストを考えると、初期段階から対策を講じる必要があること。さらに、コストを抑えつつセキュリティを確保できるか、CMSだけでなくサーバー環境も含めて保守・メンテナンスしやすいかどうかが、選定時の重要なポイントとなる、と説明しました。

次に、ヘッドレスCMSについて説明をしました。ヘッドレスCMSとはコンテンツ管理(バックエンド)に特化したCMSで、Webページの表示(フロントエンド)はCMSとは別のサービスで管理しながら構築・運用します。講師は「従来のCMSのように表示部分が一体化していないため、外部に切り離すことでセキュリティリスクを下げられる」と説明。また「静的サイトジェネレータやCDNを使えば、あらかじめ作られたページを高速かつ安定して届けることができる」とし、表示速度や安定面でもメリットがあることを紹介しました。

最後に、CMS導入前に整理しておきたいポイントとして、更新したいコンテンツの種類や運用範囲を明確にする重要性を強調。また、ヘッドレスCMSは単体ではサイト運営の基盤にはならず、他のサービスとの組み合わせが前提となるため、どの部品をどのサービスで担うかを事前に設計しておくことが、スムーズな運用につながると説明しました。

X-tech推進本部 副本部長 加藤、テクノロジーアンバサダー 榛葉からのコメント

この度は多くの皆さまにご参加いただき、誠にありがとうございました。 アンケート結果でもポジティブな反響をたくさんいただき、ヘッドレスCMSの理解促進にご活用いただけたのではと感じています。一方で、ヘッドレスCMSはWeb基盤を構成する1つの要素ですが、その他のコンポーネント(ホスティング環境、ソースコード管理など)との有機的なつながりや、コンテンツ運用以外のデザイン変更の実務については、解説しきれませんでした。 フォローアップとして、11月18日に続編セミナーを開催します。前回お伝えしきれなかった「ヘッドレスCMS構成のしくみと実務」を深掘りします。ぜひご参加ください。

また、当日は思いのほかたくさんのご質問をお寄せいただきました。時間の都合でその場では回答しきれませんでしたが、いただいたすべての質問は講師陣(加藤、榛葉)で確認しています。以下に回答を掲載します。皆さまの取り組みのご参考になれば幸いです。

ご質問への回答

※ 記載内容は当社で一般的な実装・運用パターンに基づきます。個別のご要件やレギュレーションによって最適解は異なる場合があります。

ヘッドレスCMSで配信先ページのデザインやレイアウトを変更する際、素材・コンテンツ管理はどうなりますか?UI部分はUI部分として別CMS(ワークフロー含む)での管理が必要ですか?

ヘッドレスCMSはコンテンツ管理に特化しており、HTMLやCSSなどのデザインコードは管理しません。一般的には、GitHubなどのソースコード管理システムでUI部分を管理し、CI/CDパイプライン(テストやデプロイを自動化する仕組み)を通じて公開します。 デザイン変更に承認フローを組み込む場合は、GitHubのPull Requestレビューやデプロイ自動化の仕組み(GitHub Actionsなど)を組み合わせる方法が採用されます。

静的部分に対しても従来CMSで管理していたように、デザイン変更に対する承認フローやスケジュール公開したい場合などはどうなりますか?

デザインを規定するコード類はGitHubなどのソースコード管理システムで管理します。デザイン変更時は、Pull Requestレビューを承認フローとして活用し、CI/CDパイプラインを通じて公開環境にデプロイするのが一般的です。スケジュール公開は、デプロイ自動化の仕組み(GitHub Actionsのスケジュールなど)を活用する方法があります

ヘッドレスCMSを導入後、Webサイトに機能追加したい場合、プラグインのような拡張機能はありますか?無い場合は基本フロントエンド開発が必要ですか?

多くのヘッドレスCMSには WordPress のようなプラグイン機構はありません。機能追加はフロントエンド開発や外部サービス連携で実現します。例えば、メールフォームなら「Cloudflare Workersで実装」や「フォーム機能を提供するSaaS(CRM、SFA、MAツールなど)」を利用するのが一般的です。

ヘッドレスCMSのパッケージを使う場合、WordPressと同じように定期的なアップデートが必要ですか?

StrapiなどオープンソースのヘッドレスCMSを自社サーバーにインストールして運用するような場合、利用者側でアップデート対応が必要です。一方、SaaS型ヘッドレスCMSではアップデートはサービス提供者が実施するため、利用者の運用負担は軽減されます。

当日のデモ「レビュー依頼」「レビュアーが承認して公開」機能はヘッドレスCMSの世界では一般的な機能ですか?または、microCMSで特徴的な機能で、御社がmicroCMSをお勧めしたいためにピックアップされた機能ですか?

公開前の承認ワークフローは、企業向けヘッドレスCMSでは一般的に求められる機能です。特に複数メンバーで運用する場合、レビューや承認プロセスは重要な要件となります。今回のデモでは、こうした運用上のポイントをイメージしていただくために、microCMSの機能を例にご紹介しました。なお、承認機能の仕様や操作性は製品ごとに異なりますので、デモはあくまで参考としてご覧いただければ幸いです。

MovableTypeを使っていますが、1つの記事を作るとき、PCとSPで作り分けができません。PCで見る方とSPで見る方、それぞれに同じ記事を公開する場合でも、ユーザビリティを考えるとSP向けには文章を短くしたり画像を軽くしたりしたいのですが、出来ません。ヘッドレスCMSなら、こういった悩みは解決できますか?

はい、対応可能です。ただし、基本方針は「ワンソース(単一コンテンツ)+プレゼンテーション層で最適化」です。 レイアウトや文字サイズ、改行・段組み、画像の軽量化といった表示最適化はフロントエンド(CSS/JS、画像CDN)で制御し、内容そのものは単一ソースで一貫性を保つことをおすすめします。どうしてもモバイルで短く見せたい場合は、「モバイル用要約」など最小限の追加フィールドを設け、運用ルールとレビューで差分管理する方法が現実的です。

フロントエンドのソースは、CMS の管理画面からどのように取り込みますか?

HTMLやCSSなどのフロントエンドコードはヘッドレスCMSでは管理しません。GitHubなどのソースコード管理システムで管理し、Gitリポジトリに登録する形になります。

静的サイトジェネレーターが適用されるタイミングは、本番公開ボタンを押下したタイミングでしょうか?また、静的サイトジェネレーターを使用した場合、ユーザーが閲覧可能になるまでの時間差、キャッシュが影響する時間はやはり増える傾向にありますでしょうか?

(当日のデモでは)本番公開ボタン押下後にジェネレーターが起動する仕組みです。初回公開時は静的化とデプロイの処理時間がかかります。処理時間はページ数やビルド方式、ホスティング環境のサービス仕様に依存します(差分ビルド等で最適化できる場合もあります)。

弊社ではCMSの導入が「サービス上難しい」と判断しているのですが、ヘッドレスCMSならバックエンドとフロントエンドが分かれているため、導入できる可能性は高まるのでしょうか。

サーバー環境の制約が厳しい場合、導入はケースバイケースです。ただし、SaaS型ヘッドレスCMSと静的ホスティングの組み合わせに移行可能であれば、サーバー要件を大幅に軽減できる場合があります。まずは、クラウド利用の可否やセキュリティ要件を整理いただくと、導入可否の判断がしやすくなります。

フロントエンドのテンプレート準備・変更は容易ですか?コンテンツ登録時にテンプレートを選択する運用は可能ですか?

テンプレート開発は通常のフロントエンド制作フローと同様で、GitHubやCI/CDパイプラインを通じてデリバリーします。コンテンツ登録時にテンプレートを選択する仕組みも実装可能ですが、柔軟性を高めるほど工数・工期に影響するため、要件に応じた設計が重要です。

TeamSiteと共存しながら、一部サイトのみヘッドレスCMSを導入できますか?

可能性はありますが事前のフィット&ギャップ分析が必須です。例えば、サブディレクトリ/サブドメインの切り出し、リバースプロキシでの共存、静的配信領域の段階的移行など。既存の運用ルールやサーバー制約によって実現可否が左右されます。

アンケートにお寄せいただいたコメント(一部)

- CMSの基本から利用状況、課題、CMS選定のポイントなどもあり、資料が分かりやすくてよかったです。

- ヘッドレスCMSが注目されている背景や全体像から説明いただいたため、説明が理解しやすかったです。