Webアクセシビリティ改善の始め方・続け方(2025年8月6日開催)

2025年8月6日、「Webアクセシビリティ改善の始め方・続け方」をオンラインで開催しました。

Webアクセシビリティの重要性は理解しているものの、「何から始めればよいのかわからない」、「あるいは継続的な改善に自信が持てない」といったお悩みを抱える企業のWeb担当者に向けて、アクセシビリティ品質の維持・向上をテーマとしたセミナーを開催しました。WCAGやJIS X 8341-3といった代表的なガイドラインの概要を解説するとともに、それらを活用してPDCAサイクルを回すための考え方や施策を紹介しました。

木達の講演の様子

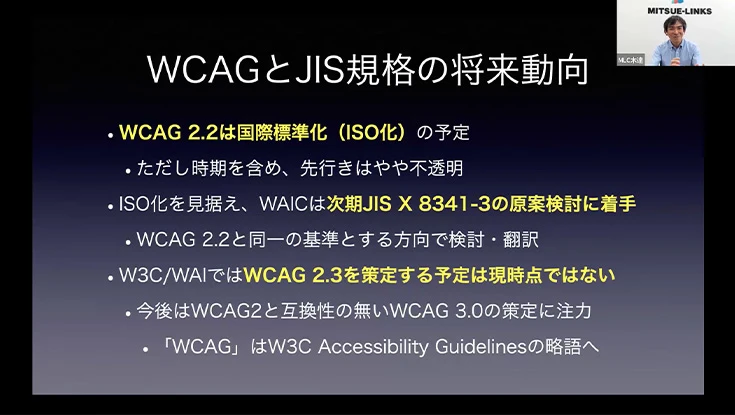

まず、Webアクセシビリティの品質を継続的に高めるための「PDCAサイクル」の回し方とその重要性について解説しました。Webコンテンツは日々追加・更新され、技術やユーザー環境も変化しています。そのため、一度の対応で終わらせるのではなく、関係者全員が協力してPDCAサイクルを継続的に回し続けることが不可欠であると強調しました。続いて、品質基準として広く利用される「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」や「JIS X 8341-3」を紹介しました。これらは、アクセシビリティにおける品質基準を明確にし、共有するための指標です。最新版のWCAG 2.2では、認知障害や弱視、モバイル利用などへの対応が強化され、国際的にも利用が広がっています。最後に「いきなり高い適合レベルを目指す必要はなく、継続的にPDCAサイクルを回し続けること」が大切だと重要性を示し、セミナーを締めくくりました。

エクゼクティブ・フェロー 木達からのコメント

セミナーへのご参加、誠にありがとうございました。また、当日は質疑応答に十分な時間を割くことができず、申し訳ありませんでした。本セミナーではWebアクセシビリティについて、その重要性・必要性はすでにご存知のうえで

- これから改善に取り組もうとお考えの方

- すでに改善に取り組んでいるものの、継続に課題をお感じの方

という2種類の参加者に向け、改善活動=PDCAサイクルを回すことの全体像や、広く使われている2種類のガイドライン(WCAG、JIS X 8341-3)の概要を中心に、ご説明させていただきました。セミナー開催後のアンケートを通じ、

流目標は高いほど良いという認識であったが、ハードルを低くし、まずは継続することが何より大切だと教えられた。 今まで、基準をクリアできないことでシステム会社への不満が大きかったが、少しずつ前進すれば良いという認識で、焦らなくても良いと思った。

というコメントをいただき、大変ありがたく思います。目標の高さより遥かに取り組みの継続性、そして最終的には成熟度が大事であると私は考えており、本セミナーの時間中にはご紹介しませんでしたが、コラム『Webアクセシビリティへの取り組みで問われるべきは「成熟度」』をお読みいただけますと幸いです。

ウェブアクセシビリティ対応を継続的に、安定して続けるための体制作り。こういったセミナーを聞いて理解しても、担当者が代わり、継続が難しい。

というお悩みも、アンケートを介してお聞かせていただきました。担当者の入れ替わりを前提として仕組み化を進めることは、アクセシビリティ改善に限らず、Webサイトに求められるさまざまな品質を一定以上に維持するうえで、不可欠であると思います。

その仕組み化をご支援するサービスとして、デザインガイドライン制作やWebサイト品質管理「Web Checker」など、アクセシビリティにとどまらない各種サービスを取り揃えております。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせをいただければと思います。

アンケートにお寄せいただいたコメント(一部)

- 「アクセシビリティの取り組みは旅そのもの、目的地や終点ではない」という言葉が印象的で、継続的な取り組みの重要性と社内・経営層のコミュニケーションの必要性を認識しました。

- 目標は高いほど良いという認識であったが、ハードルを低くし、まずは継続することが何より大切だと感じました。

- 今やるべきことや、WCAGとJIS規格との違いなど、大変わかりやすく説明いただけたので、今後、自社サイトの改善を行う上で参考になりました。