Web担当者向けRFP作成講座(2025年10月8日開催)

2025年10月8日、「Web担当者向けRFP作成講座」をオンラインで開催しました。

Webサイトのリニューアルを検討する際、「要件をどのように、ベンダーへ伝えればよいか」悩んでいる企業のWeb担当者に向けて、リニューアルを成功に導くための目的設定のポイントや、パートナー選定における具体的な工夫・判断軸など、実践的なノウハウを紹介しました。

岡田の講演の様子

はじめに、リニューアルを成功させるための目的設定について紹介しました。これまで講師が見てきたRFPの多くは、見た目や操作性の改善といった表層的な目的にとどまっていましたが、こうしたRFPに基づいてサイトリニューアルをしても、本質的な課題解決にはつながりにくいと指摘しました。そして、自社のビジネス課題からサイトが果たすべき役割と目的を明確にしたうえで、RFPで求める要件を検討することが重要だと語りました。

次に、Webサイトリニューアルの目的を達成するうえで、「めざすべき目的と現状とのギャップから生まれる課題」を明確にするための方法としてユーザー像の具体化、ユーザー行動を"線"で捉える体験シナリオの設計、理想と現状のギャップを可視化する分析の3点が重要であると紹介しました。また、ユーザーの状況や目的によって、求められるコミュニケーションの在り方やサイト上での行動は大きく異なるため、状況に応じた情報設計と、行動・心理を踏まえたユーザー視点でのサイト体験の構築が重要であると強調しました。

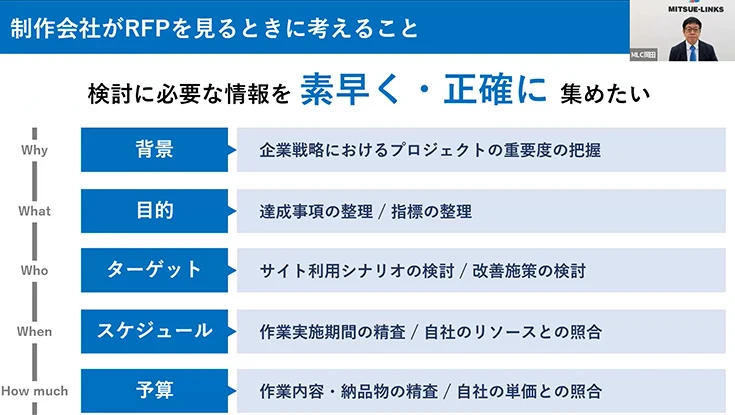

最後に、質の高い提案を得るためには「なぜ今リニューアルするのか」「何を解決したいのか」を具体的に記載することが重要であると主張しました。さらに、RFP展開後のパートナー選定では、スケジュール設計や比較項目の明確化、依頼社数の検討など実践的な工夫を紹介し、セミナーを締めくくりました。

プランナー 岡田からのコメント

この度は「Web担当者向けRFP作成講座」にご参加いただき、誠にありがとうございました。アンケートでは多くの高評価をいただき、皆さまのお役に立てる情報をお届けできたことを、大変嬉しく思っております。RFP作成講座は他社でも多く開催されていますが、私たちの講座では、RFPを単なる「発注のための書類」ではなく、ビジネス課題の本質を見極め、成果につながるサイトづくりの起点と位置づけています。そして、本講座では「なぜリニューアルするのか」「誰に何をどうしてもらいたいのか」といった目的と課題の構造的な整理に重点を置いています。その狙いは、制作会社との認識を深く共有し、質の高い提案を引き出すこと。そして、表層的な改善にとどまらず、事業成果に貢献するWebサイトの実現を目指すことにあります。

また今回は、制作会社側の視点にも少し触れました。提案依頼の内容やタイミングによっては、制作会社から断られるケースもありますが、それは単なる都合ではなく、依頼内容や条件(目的の不明確さ、スケジュール、予算など)に見直しの余地があることを示すサインとも言えます。もしそのような経験があった場合も、ネガティブに受け止めるのではなく、より良いパートナーと出会うための前向きな機会として捉えていただければと思います。

なお、今回は想定以上に多くのご質問をいただきました。セミナー当日は時間の都合で全てにお答えできませんでしたが、講師(岡田)がすべて確認しております。以下に回答を掲載しておりますので、皆さまの取り組みの参考になれば幸いです。

ご質問への回答

(制作会社から)費用の質問をいただくことが多いのですが本当に費用感が固まっていないことがあります。上層部は良いものだったら高くてもよい、という流れです。しかしあまりに非現実だと現場は進められません。その場合は必須とちょっと夢みたいなものをいくつかいただくのが良いのでしょうか?

費用感については、いくつかの対処法が考えられます。

- 1.RFP発行前:ある程度やりたいことが見えている場合

- 相場把握を目的としたRFI(情報提供依頼)を活用し、構想を共有したうえで「松竹梅(スモール/スタンダード/アッパー)」の概算見積もりを依頼します。これにより、予算レンジを設定し、必要に応じて上限金額の調整が可能になります。※制作会社によっては、複数パターンの見積もり提示が難しい場合もあります。その際は「ミニマム」と「マックス」の2案に絞って依頼することで、現実的な対応が可能になります。

- 2.RFP発行後:提案段階で柔軟に幅を持たせる場合

- ベンダーには「必須要件」と「追加オプション」を分けて提示してもらうよう依頼します。まったく別の提案書を求めるのではなく、目的達成をより確実にする要素をオプションとして整理してもらうことで、社内での合意形成がしやすくなります。

信頼できる会社を選択したいのですが、新しいお付き合いだと信頼できるかの判断が難しく、結局前のつながりがある、自社の別部署が連携している、などのつながりがある会社様にお声がけすることが多いです。新しい会社様にもお声がけしていきたいとき、どうやって選定すればいいのでしょうか。きっかけだけでも...。

信頼できる会社かどうかを判断するには、2つの観点があります。

- 1.企業としての安定性・実績の観点

- 社歴や会社規模、実績などを通じて、継続的な対応力や体制の安定性を確認することが重要です。特に長期的な運用を見据える場合は、担当者の変更にも柔軟に対応できる体制があるかどうかもポイントです。

- 2.依頼に対する姿勢・対応力の観点

- 初期のコミュニケーションの中で、提案への向き合い方や理解の深さが見えてきます。たとえば以下のような点が参考になります。

- 営業担当のレスポンスの速さと丁寧さ

- 提案前の質問の量と質(理解を深めようとする姿勢)

- 打ち合わせでのヒアリング力や、関係メンバーの見える化

こうしたやり取りを通じて、「本気で向き合ってくれているか」という姿勢が伝わる会社は、信頼できるパートナー候補と言えます。こうした姿勢は、提案の質やその後の協力体制にも大きく影響します。

RFPに評価の指標(得点化するときの項目)を記載する企業は多いですか?記載する場合、どの程度詳しく伝えた方がいいですか?

結論として、近年は「評価指標をRFPに記載する企業が増えています」。以前は評価基準を社内だけで持ち、公開しないケースが一般的だったと思いますが、最近では、RFPに評価指標を記載する企業が増えています。特に「どの項目に注力してほしいか」を明示することで、提案の質を高める効果があります。公開することによって得られるメリットには以下のようなものがあります。

- 評価基準の透明性が確保される

- 提案内容の抜け漏れが防げる

- 限られた予算・スケジュールの中で、重点項目に絞った提案が受けられる

- 社内の合意形成がしやすくなる

どこまで開示するかですが、例えば配点やポイントを全て公開する必要はありません(公共系では全て公開するケースが多いです)。採点項目ごとに、優先度「最重要」、「高」、「中」、「低」くらいの粒度で公開するのが良いと思います。提案評価の主な観点としては、例えば以下のような感じです。

- 企業および事業理解(高)

- 目的理解・課題把握(最重要)

- 提案の戦略性/コンセプト(最重要)

- 情報設計/構成案/コンテンツ(高)

- デザイン方向性(中)

- システム/CMS構成(高)

- 実現性/ロードマップ(中)

- 運用/サポート(中)

- チーム体制/実績/コミュニケーション力(高)

- コストの妥当性(低)※中身を重視する場合

このように「何を重視して選ぶのか」を伝えておくだけでも、ベンダーは「どの部分を丁寧に説明すべきか」を把握でき、提案の質の向上に寄与すると思います。

アンケートにお寄せいただいたコメント(一部)

- RFPを作成するためのポイントやプレゼン実施までの流れについて、また豆知識的なコメントもたくさん教えていただき、大変参考になりました。おかげさまで、プロセスについての理解がより深まりました。

- 単なるデザイン刷新ではなく、「売上増加」「問い合わせ増加」といった具体的な成果に結びつける視点が明確でした。「誰にどうしてもらいたいか?」という問いが、ターゲット設定やコンテンツ設計の軸になっていて実践的でした。

- 資料を上長に渡したとき、どのような要点を押さえて話を進めるべきか、そのために必要な人員はだれかなどを考えてもらいやすい内容だったと感じます。