ストーリーに乗せてサステナビリティを伝える ― 2025年の今、他社より際立つために

サステナビリティに関する情報発信は、近年ますます複雑化しています。

(この記事は、 Bowen Craggs社のWebサイト「Our Thinking」において2025年4月30日に公開された記事「Sustainability storytelling - how to cut through in 2025」の日本語訳です)

政治的な逆風によって、企業は慎重に情報を発信せざるを得ません。同時に、AIを活用した検索の普及によって、情報の透明性がさらに重要さを増しています。もし、貴社がサステナビリティに対するスタンスをきちんと語らなければ、代わりに第三者やAIが語ってしまうリスクがあるのです。

さらに、ヨーロッパの「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」のような新しい報告規制の施行が、企業のコミュニケーションを、コンプライアンス上の新たな課題へと変えてしまいました。

Bowen Craggsは、イギリスのコンサルティング業Emperor社と提携し、2025年4月にチャタムハウスルール※に基づく円卓会議を開催しました。

※イギリスの王立国際問題研究所(チャタムハウス)で考案された、発言者が自由に意見を述べやすい環境を作ることを目的としたルールのこと。会議で得た情報を自由に利用できるものの、発言者の氏名や所属を特定して公開してはいけません。

この会議には、ヨーロッパを代表する企業のデジタルコミュニケーションの専門家をお招きして、新しいサステナビリティ規制が企業のWebサイトやSNSに与える影響や、2025年におけるサステナビリティ・ストーリーテリングのベスト・プラクティスについて、深く議論しました。

ここでは、その議論から得られた主なポイントをご紹介します。

豊富なデータを、HTML・Excel・PDFで提供する

サステナビリティに関する企業の情報発信は、いまだに年次報告書のような「静的なPDF形式」が主流です。

「私たちは年次報告書の作成に全力を注ぎますが、誰も読まない300ページもの分厚いPDFを作りがちで、結局その中に大切な情報やストーリーが埋もれてしまいます」 (会議参加者)

環境アナリストや投資家といった専門家は、依然としてダウンロード可能なPDFを好む傾向があります。しかし、若年層の人たちや顧客、求職者たちは、よりインタラクティブで操作しやすいデジタルコンテンツを求めています。そして、情報を「説明する」だけではなく、具体的な取り組みを「見せる」ようなストーリーを期待しているのです。

Bowen Craggsの推奨:これまでPDFレポートに埋もれがちだったサステナビリティに関する情報を、よりアクセスしやすく魅力的な形で、Webサイト全体にちりばめましょう。この方法なら、既存のコンテンツを再利用できるため、コスト削減につながるだけではなく、投資家から将来の従業員候補まで、あらゆるステークホルダーにとって情報が格段にわかりやすくなります。

「もはや潤沢な予算がある企業は、ほとんどありません。だからこそ、既存のコンテンツを最大限に再利用することが、非常に重要なのです」(会議参加者)

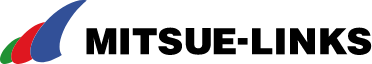

ベストプラクティス:Bowen Craggsの報告書「the Corporate Digital Communications Index」で高評価を得ている企業の多くは、サステナビリティに関するパフォーマンスデータをHTML形式で公開しています。特にアメリカの菓子大手Mondelezは、ESGデータシート として、HTML形式で公開したり、ExcelファイルやPDF形式でダウンロードできるオプションを提供したりしています。

Mondelezは、HTML形式のESGデータをWebサイトに掲載しているほか、ExcelファイルやPDF形式でのダウンロードも可能にしています

複雑な情報をわかりやすく伝える

「複雑な情報をいかにシンプルに伝えるか、という点で私たちは苦労しています。多くの分野の専門家や多様なチームと連携しているため、誰もが理解できるコンテンツにまとめるのは難しい、と感じることがよくあります」(会議参加者)

企業のWebサイトや、そこで語られるストーリーは、社内担当部門の専門的な知識や技術と、一般的な顧客や求職者との間をつなぐ、「架け橋」の役割を担っています。

ただ、希望するデータや情報、ストーリーの形式は、閲覧者ごとに大きく異なります。それぞれに最適な形で、情報を届ける工夫が必要です。

インサイト::Bowen Craggsが支援しているある企業では、社内の各チームとの連携を円滑にするため、革新的な方法を採用しています。それが「ストーリー・リクエスト・フォーム」です。このフォームは、報告を担当するチームが、自らストーリーのアイデアを提案し、それを直接コンテンツ作成へと活かす仕組みです。企業のデジタル担当は、効果的なストーリーの作成に必要な要素(どのターゲット層に伝えるか、という点も含む)がすべて収集できるよう、このフォームを設計しています。

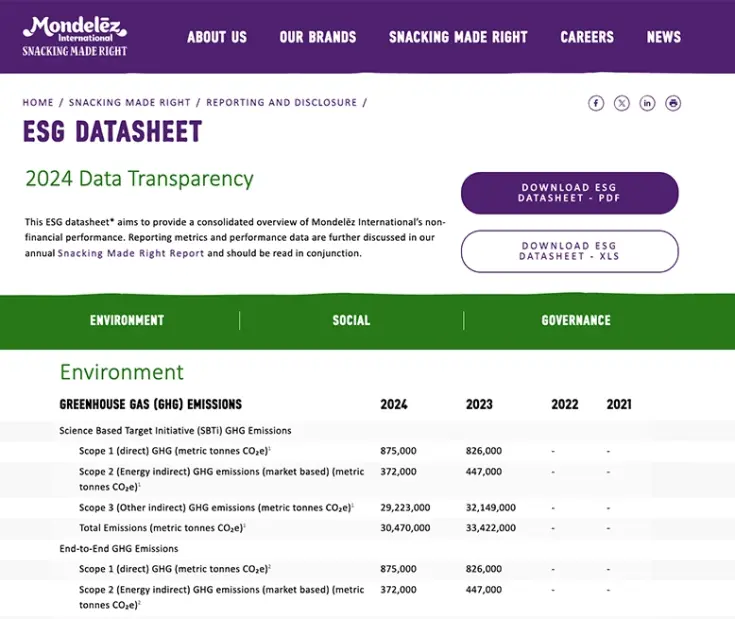

Best practice : ベストプラクティス:イギリスのエネルギー大手bpが、企業Webサイトの年次報告書サマリーページで採用しているように、すでに公開している年次報告書の主要データポイントを再利用し、Webサイト上でインフォグラフィック形式にして提示する方法も、わかりやすい伝え方です。

BPは、さまざまな読者が理解しやすいように、年次報告書の主要データをインタラクティブなHTML形式で提供しています

企業Webサイトを、議論の多いテーマにおける「信頼できる情報源」にする

AI検索の進化により、内容が深くて情報が豊富な企業サイトの重要性が、飛躍的に高まっています。もし、貴社がビジネスに関する詳細な事実を公開していなかったり、自社の見解を明確に示していなかったりした場合、AI検索はそうした情報を発信している他の情報源を参照してしまうでしょう。

議論が多く、意見が分かれる社会的な問題に対して沈黙を守ることは、安全な選択肢に思えるかもしれません。しかし、それは貴社がコントロールできない外部の情報源によって、事実が白であっても黒だと流布されてしまうリスクを生み出すことになります。

AI検索では、わかりやすく直接的な言葉遣いがますます重要になっています。これを実践する効果的な方法の一つが、よくある質問(FAQ)を充実させることです。このとき、実際のステークホルダーが問い合わせる際に使うような、自然でわかりやすい言葉遣いを使用しましょう。

Bowen Craggsの推奨:議論の対象となりがちなテーマのうち、貴社ビジネスに関わるものについては、自社の立場や見解を明確に説明するための専用ページを設けましょう。このページの役割は「信頼できる情報源」になることで、ステークホルダーが貴社の考えを理解できるようにするほか、AI検索最適化の観点からも非常に有効です。

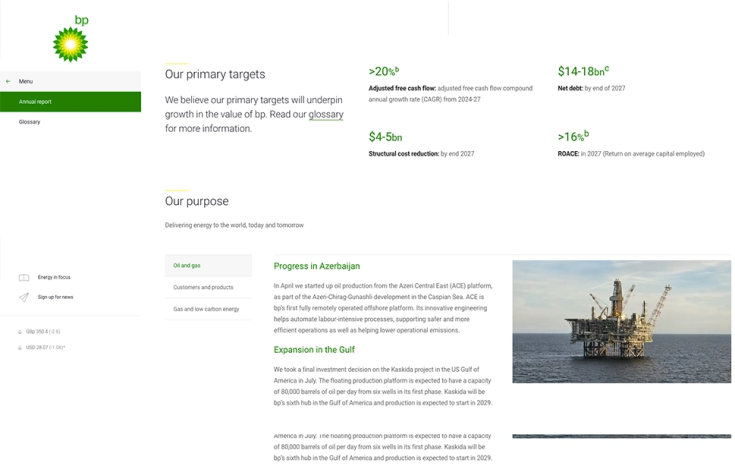

Best practice: ベストプラクティス:世界有数のeコマース企業Amazonは、企業Webサイトの「当社について」カテゴリー内に「私たちの見解」という専用ページを設け、さまざまなテーマに対する自社のスタンスを、曖昧な言葉を使わず明確に表明しています。

Amazonは「Our Positions」ページで、明確かつ曖昧さのない表現で自社の方針を示しています

Webのインタラクティブな力を活用して、ストーリーを伝える

企業のデジタル担当者にとって、Webは他のメディアでは実現できない、没入感や理解しやすさを備えた形でストーリーを伝えられる、唯一無二のプラットフォームです。

そこで伝えるべきは、気候変動のような広範なテーマについて、漠然と語ることではありません(貴社にとって重要な場合は別ですが)。貴社のビジネスと深く関連する、具体的なストーリーに焦点を当てて発信してください。

Bowen Craggsの推奨:従業員によるセルフィー形式の動画やインタラクティブな地図など、Webは多様な閲覧者に異なる方法で情報を提供できる絶好の機会です。例えば、データの魅力的な視覚化技術を持つオンラインニュースサイトからヒントを得て、サステナビリティに関するストーリーも、PDF形式に限定せず、新しい表現方法を積極的に試してみてください。

ベストプラクティス:イギリスの日用品大手Unileverは、自社が扱うパーム油のサプライチェーンの全体像を、閲覧者がインタラクティブな地図で詳しく探索できるようにしています。