秋の消防訓練を実施しました

広報担当 山野井10月24日、住友不動産新宿グランドタワーにて、地震発生を想定した避難訓練と「当社オフィスの会議室にあるモバイルバッテリーから発火した」という想定による消防訓練を実施しました。

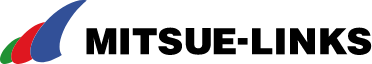

会議室での発火を想定した消防訓練の様子

はじめに、「地震発生」の訓練放送が流れ、スタッフは机の下に隠れて身の安全を確保しました。その後、当社の火災感知器が作動した想定で再び放送が入り、現場確認に向かったスタッフが発火を確認。「火事だ!」と周囲に知らせ、迅速に防災センターへ連絡しました。並行して、別のスタッフが消火器を使用して初期消火を試みましたが、今回は「初期消火が失敗した」という想定のもと、直ちに119番通報と避難誘導が行われました。負傷者役のスタッフの搬送も実施され、緊迫感のある訓練となりました。

階段を使用した避難訓練

エレベーターが停止した想定のもと、防火扉の奥にある特別避難階段を使用し、当社のオフィスがある33階から1階まで避難しました。私は1階まで降りるのに約10分かかりました。早歩きでの下りでしたが、20階を過ぎたあたりから脚への負担を感じ、翌日には筋肉痛になりました。非常時に備えて、日常的な体力づくりや非常階段の場所・ルートの確認の大切さをあらためて実感しました。

AED・水消火器訓練

今回の訓練では、水消火器を使用した消火体験とAEDによる意識不明者の救助体験も行いました。水消化器訓練では、火災を発見した際の行動手順として、以下の3点を確認しました。

- 大きな声で「火事だ!」と周囲に知らせ、注意を促す

- 同時に「119番してください」と周囲に依頼するか、自分で通報を行う

- 安全が確保できる範囲で、消火器を使って初期消火を行う

消火器は見た目以上に重量があり、右手で首の部分、左手で底を支えると安定して持てることがわかりました。また、粉末式消火器の場合、一度レバーを握ると粉がすべて噴出してしまうため、試しに軽く握ることは厳禁です。万が一誤って握ってしまった場合は、本体を逆さにすることで粉の噴出を止めることができると学びました。

AED訓練では、消防署の方のレクチャーのもと、実際の操作手順を体験しました。

- パッドを衣服の上からではなく、胸部が見えるように服を開けて貼り付ける

- AEDが自動で心電を解析し、「ショックが必要です」と判断した場合は、指示に従ってボタンを押す

- ショック後はすぐに胸骨圧迫を再開し、AEDの指示に従って継続する

胸骨圧迫の際は、胸の真ん中を約5cm沈む程度の強さで押したあと、しっかりと胸を戻すことが重要です。救助隊が到着するまで絶えず続ける必要があり、体力が続かない場合は複数人で交代しながら行うことがポイントであると学びました。

消防署による講評

最後に、新宿消防署の方より、火災対応の基本として以下のようなアドバイスをいただきました。

- 有事に備えて、消火器の設置場所を日ごろから把握しておくこと

- 火災を発見したら、まずは119番通報を行い、同時に初期消火を実施すること

- 延焼している場合はすぐに避難し、被害のある部屋は火が広がりを防ぐためにドアを閉めて退避すること

また、冬にかけて火災が増える時期でもあり、特にモバイルバッテリーの発火事故は平成29年から6年間で約5~6倍に増加しているとのことです。熱を持っていたり、膨張しているバッテリーは使用しないこと、廃棄時は自治体のルールに従って処分すること、さらに電源コード周辺のホコリによるショートにも注意するよう呼びかけがありました。

まとめ

今回の訓練を通じて、火災や災害時の初動対応や避難行動の重要性を、あらためて確認する機会となりました。火災や事故は「想定外」の形で発生することが多く、日頃の意識と準備が被害を最小限に抑える鍵となります。今後も定期的に訓練へ参加し、有事の際に落ち着いて行動できるよう、平時から備えていきましょう。